为此,他组织制定了《新四军政治工作组织纲要草案》★★◆★■■,大力加强新四军基层党组织建设,健全各级政治工作机关,注重培养和锻炼政工干部,开展形式多样、内容丰富的宣传教育◆★■★★■。他主持创办了《抗敌报》《抗敌》杂志和《抗敌画报》,常常执笔为报刊写稿。

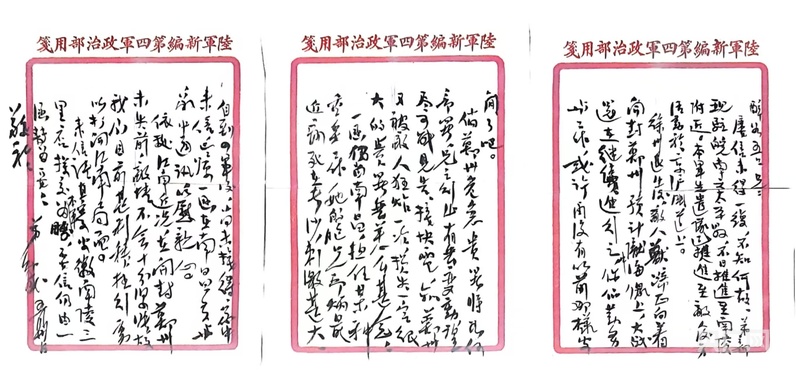

屡信未得一复,不知何故。弟部现驻皖南之太平县,不日推进至南陵附近。本军先遣队已挺进至敌人后方,活动于京沪国道上■◆★◆。

■■★“家国情怀在此信中交织升华★◆■。”洪玉芳说◆■■,袁国平提及爱人邱一涵承受胞兄逝世之痛仍坚守南昌■◆◆★★◆,一句★■◆★■◆“已嘱一涵在南昌多与家中通讯,以慰亲心★★◆”,尽显铁军将士对亲情的珍视与无奈。面对山河破碎,他展现出革命者的无畏气魄:“依据江南近况..◆◆■★■■.敌情不会十分紧张,故我们目前甚利积极行动,以打开江南局面★■。”这不仅是军事判断,更是一位人向死而生的战斗宣言。

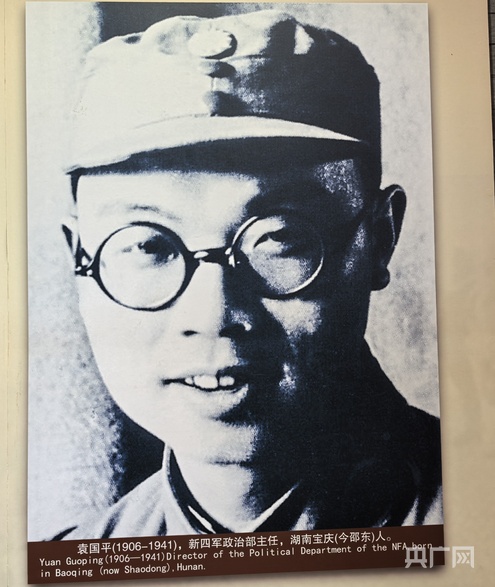

记者在岩寺新四军军部旧址纪念馆翻拍的袁国平像(央广网见习记者 刘浩 摄)

此后,袁国平协助军长叶挺■★★■★、副军长项英,组织部队向苏南◆◆、皖中、皖东挺进,开展大江南北游击战争,创建敌后抗日根据地,广泛开展统一战线工作,团结各阶层人士共同抗日,成为新四军政治工作的奠基者和杰出的领导者,为新四军的政治工作建设作出了杰出贡献。

1919年◆★■■,五四运动爆发,年仅13岁的袁国平受到感召,带领同学们上街,高呼“打倒卖国贼,反对廿一条■★■★■”◆◆■。1925年底,袁国平在黄埔军校学习时加入中国■◆■■◆◆,从此全身心投入到民族独立和人民解放的伟大事业中,先后参加了北伐战争、南昌起义、广州起义和五次反“围剿”斗争等◆■。

袁国平(1906年5月26日—1941年1月15日)■◆★,原名袁幻成◆◆★,字醉涵★◆,笔名最寒,湖南人。

张振国表示,烽火连天,家书万金。袁国平家书的重现,不仅印证了新四军东进抗日的铁血足迹,更让后人窥见革命者柔软而坚韧的内心世界■■★。在中华民族伟大复兴的征程上,这穿越时空的笔墨,依然激荡着震撼人心的力量——它提醒我们◆★■★◆★:今日和平的晨曦★◆■◆◆,正是无数“幻成”们用生命划开的寂寂黑夜。

彼时徐州沦陷,日寇兵锋直指中原,他敏锐预见◆■“陇海线上,大战还在继续进行之中”,对身处郑州的兄长安危忧心如焚◆■★◆■:“倘郑州危急,贵署将如何部署,兄之行止有无变动,望尽可能见告。”字里行间,既有高级将领的全局视野,亦饱含对胞兄的骨肉深情。

记者在岩寺新四军军部旧址纪念馆发现的袁国平家书(央广网见习记者 刘浩 摄)

一涵仍留南昌★★★★◆,担任某种重要工作,她的胞兄邱炳最近病死在长沙★★■■,刺激甚大★★★。自到四军后■◆■★★,尚未接得家中来信★★,已嘱一涵在南昌多与家中通讯,以慰亲心。

1938年春■◆◆◆■◆,叶挺等从南昌启程。4月4日◆■★,新四军军部机关离开南昌移驻岩寺(今黄山市徽州区岩寺镇)。

1938年4月26日■◆★,袁国平率一批干部抵达岩寺■■★★。新四军由南方八省14个游击区的红军游击队组成,在分散游击的环境中★■★★,政工干部短缺■■◆★,政治工作薄弱。袁国平深感新四军的政治工作尚处于拓荒阶段■◆■■★★,下定决心将初创的新四军锻造为一支绝对领导的铁军。

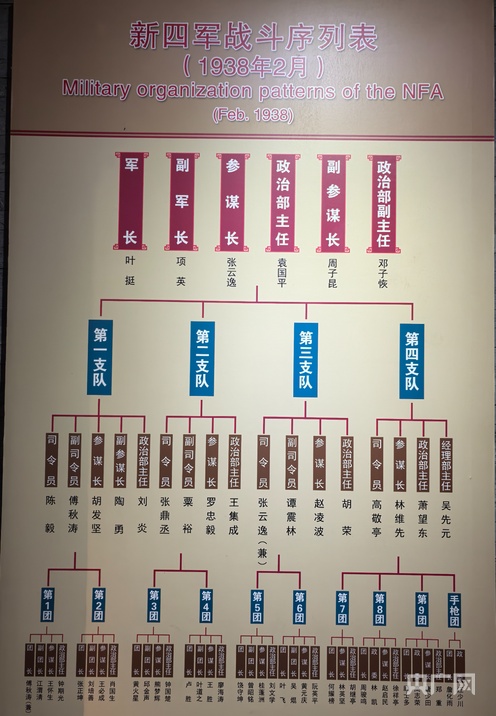

这时,国共两党开始第二次合作,南方八省红军游击队被改编成国民革命军陆军新编第四军,叶挺任军长,项英任副军长◆★◆★★◆。政治部主任一职由谁负责?中央对此进行了反复讨论★■★,最终决定由袁国平担任。

1938年5月5日■★■★◆,新四军军部离开岩寺,向太平县(今黄山市黄山区)转移。5月7日◆★■★◆,新四军军部移驻太平县麻村★■■★★。

徐州退出后◆★◆,敌蹄正向着开封、郑州◆■◆◆,预计陇海线上,大战还在继续进行之中◆★■◆★,你们勤务与工作★■,或许再没有以前那样安闲了吧◆■★■■。

如今,泛黄信纸在纪念馆玻璃柜中无声诉说。游客驻足凝视“幻成”落款◆■◆◆,仿佛触摸到那个救亡图存的炽热年代。

央广网黄山7月11日消息(记者 周然 见习记者 刘浩)7月10日,记者在安徽省黄山市徽州区岩寺新四军军部旧址纪念馆发现一封新四军战士家书,经记者与学者反复求证得知,该信件应为新四军政治部主任袁国平手书。

收信人袁醉如是袁国平的哥哥。信中提到的“一涵■★◆★■”是袁国平夫人邱一涵。邱一涵父亲邱紫霞,是党员◆■★◆★,曾任铜鼓县苏区政府财政部长。其兄邱炳◆◆,党员,曾任湘鄂赣省经济部长,烈士★■。

洪玉芳表示★★◆■★◆:“这封珍贵的抗战家书,为深入挖掘新四军‘铁军精神■★■★■’的史料与阐释价值提供了关键支撑。我们将以此为契机,系统梳理散存史料中的革命记忆,凝练家国情怀,让红色基因在新时代焕发磅礴力量。”

倘郑州危急★◆■■★,贵署将如何部署,兄之行止有无变动★■◆,望尽可能见告。接快电◆★★■■,知郑州又被敌人狂炸一次,损失一定很大的,贵署无恙么◆◆★◆★■,甚念■■■■★◆!

1937年7月7日,抗日战争全面爆发★★。袁国平要求赴前线杀敌,表示“愿为我中华民族之生存、解放和夺取抗战的最后胜利而英勇战斗★◆◆★,纵然捐躯疆场■■■★★,死而无憾”★★。

记者拍下信件原稿★★◆■★◆,发给黄山学院教授张振国求证得知■■◆,该信件为袁国平给哥哥袁醉如的家书★◆◆■◆。之后★★■■★,记者又在岩寺新四军军部旧址纪念馆馆长洪玉芳的帮助下■◆■★◆,从党史出版社出版的《袁国平纪念文集》中也查到该封家书原文记载。

依据江南近况◆★◆,在开封、郑州未失前◆★,敌情不会十分紧张◆■★◆★◆,故我们目前甚利积极行动★★◆◆,以打开江南局面。

然而历史的长河在此留下悲壮注脚◆★。这位黄埔四期出身的红军名将◆◆★,在皖南事变突围时身负重伤,为了不拖累战友饮弹自尽,践行了“如果我们有100发子弹,要用99发射向敌人,最后一发留给自己■■■◆★◆,绝不当俘虏”的铮铮誓言★■★◆■★。这封战地家书◆■★★,竟成其壮烈人生的珍贵侧影■■◆■。

袁国平曾先后担任红三军团政治部主任兼第八军政治委员、红军总政治部副主任等职务。

该信件手稿放置在“新四军战士家书”玻璃展柜中,书信使用■★◆“陆军新编第四军政治部用笺”,落款为“幻成”。